Hauptseite

Projekte

Personen

Bilder

Hintergrund

Inhalt

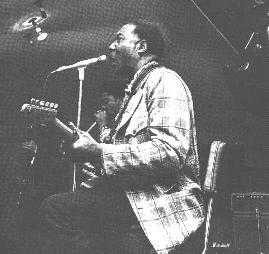

McKinley Morganfield, genannt

Muddy Waters (audioclip)

Les Misères de la Guerre (Callot)

|

Die Leidinger Hochzeit

KAPITEL II, Teil 3

Er fügt euch nun zusammen,

läßt Mann und Frau euch sein,

einander Wort und Treue,

einander Brot und Wein.

Und Issi zieht alle Register. Ersetzt

die fehlenden Mitsänger durch die Stimmen der Orgel. Wie im Konvikt.

Er sitzt an der Orgel. Die Morgenmesse. Auf einem Zettelchen, das an der

Orgel klebt, die Reihenfolge der Lieder. Daß er nicht früher

darauf gestoßen ist ... Verdrängt vielleicht. Wie vieles von

damals. Lange her, daß Erich und er über ihre Zeit im Konvikt

gesprochen haben. Keiner von ihnen ist Priester geworden. Keiner hat sich

einlullen lassen von den dümmlichen Reden des Herrn Direktors. Im

Gegenteil. Geradezu gierig hatten sie, kaum aus dem Konvikt, Kontakt zu

den Mädchen gesucht. Nachholbedarf, hatte Erich gelacht. Und sie hatten

erkannt, was sie, noch im Konvikt, nur vermutet hatten: verdreht, völlig

verdreht waren die Ansichten des Herrn Direktors gewesen. Abschreckung,

keine Frau anzurühren, des Teufels, die Weiber, in sich das Böse.

Er, ihr Direktor, habe es nie getan, nicht einmal geküßt, habe

sich reingehalten, es nie bereut. Aber keiner von ihnen ist Priester geworden.

Und Erich steht vor dem Altar. Mit seiner Frau.

Und wie der Mensch die Antwort

von Anfang an entbehrt,

solange er nicht Liebe |

des anderen erfährt,

so sollt auch ihr von nun an

in nichts mehr ganz allein,

vereint an Leib und Herzen

einander Antwort sein.

Wie lange das gut geht? Erich und Jeanne.

Denn irgendwo steckt es noch tief in ihnen. Das Konvikt. Keine seiner Beziehungen

zu Frauen hat zwei Jahre überdauert. Das scheint seine Zeit. Wie es

bei Erich ist, weiß er nicht. Aber von einigen aus dem Konvikt weiß

er um ihre Schwierigkeiten. Mehr als bei anderen, die nicht im Konvikt

gewesen waren.

Obwohl, wenn er Mäck betrachtet,

der neben ihm, neben der Orgel auf der Empore steht: Der gäbe jetzt

seinen teuren Baß für ein Fernglas. Nur, um den Hintern des

kleinen Ledermädchens unten im Kirchenschiff groß ins Bild zu

bekommen. Die zeigt es aber auch. Wenn sie sich kniet, ist Mäck kaum

noch zu halten. Mäck ist nicht im Konvikt gewesen. Aber auch seine

Beziehungen sind immer nur flüchtig. Und immer sehr junge Frauen,

Mädchen noch, halbe Kinder. Dabei, Mäck ist in dem Alter, da

haben andere eine feste Arbeit, Kinder, ein Haus. Ein viertel Jahrhundert

habe er schon auf dem Rücken, hat Mäck vor kurzem gescherzt.

Aber, wenn er an sich selbst denkt, fünf Jahre älter als Mäck

schon und auch noch nichts. Weder Familie, ein Haus, noch feste Arbeit.

Nur die Angst sich zu binden. |

Diese Schwierigkeiten scheint "Indien"

nicht zu haben. Wie er dasitzt mit untergeschlagenen Beinen. Entspannt,

gelöst. Der jüngste von ihnen. Wirkt aber wie der älteste.

Seine Ruhe regt sie oft auf. Wenn er so lächelt, so vor sich hin.

Obwohl ein Auftritt geplatzt, der Auftrag vom Rundfunk lächerlich

gering honoriert worden ist, der Motor nicht anspringt, Text und Melodie

einer Nummer nicht sitzen. Andererseits, seine Ruhe greift über, macht

froh. Und daß er sehr gut Geige spielt, oder, wie "Indien" sagt,

die Geige ihn spielt ...

Und wie zu zwei und zweien

der Mensch den Weg durchmißt,

wenn er zum Ende wandert,

und Gott ihm nahe ist,

so wird er bei euch bleiben

im Leben und im Tod;

denn groß ist sein Geheimnis,

und er ist Wein und Brot.

Jeanne Beaumonts Blues: ein schöner

Titel für einen Song. Von einem Mädchen mit roten Haaren vom

Dorf. Von dem ein Zauber ausgeht. Hexe. Verschrien. Das Mädchen flieht

in die Stadt. Macht dort seinen Weg. Kehrt wieder zurück. Der Zauber

ist fort. Verflogen.

Sagt an, wer ist doch diese ...

Auf die Melodie oder so. Daß er

erst jetzt darauf stößt. Seit er hier an der Orgel sitzt. Die

Kirchenlieder. Choräle. Nicht ihre Texte. Aber die |

Melodien. Was damit zusammenhängt,

alles herauskommt. Gefühle von Kind auf und später bis heute.

Wie von weither. Verdrängt, aber noch nicht vergessen.

Das könnte sein Mississippi-Delta

sein, sein Chicago City. Heiliger McKinley Morganfield! I feel like going

home.

Und Issi verwandelt im Nachspiel unmerklich

- nur Mäck schaut auf, und "Indien" lächelt noch breiter - das

Kirchenlied in einen Blues.

Credo in unum Deum.

Patrem omnipotentem,

factorem caeli et terrae,

visibilium omnium et invisibilium

Ob Charly Brown wirklich so spricht? Das

ist ein Ami, hat ihr Vater gesagt. Sie schaut sich alles mit Charly Brown

im Fernsehen an. Ein Ami ist ein Amerikaner. Der spricht auch so, hat ihr

Vater gesagt. Amerikanisch. Ob der Herr Pastor wirklich Amerikanisch kann?

Sie versteht nichts, was er jetzt betet. Nur "Jesum Christum". Ihren Charly

Brown hat sie verloren. Nach der Messe muß sie ihn wiederfinden.

Er ist ihr bester Hüpfstein. Ihr Vater schimpft immer über ihre

Hüpfsteine. Daß sie so amerikanische Namen haben. Charly Brown

ist aber ihr bester. So einen runden Kopf. Wie lange sie so einen gesucht

hat am Bach. Besser als Donald Duck und besser als Speedy Gonzales. Der

ist viel leichter. Müllerchen |

ist am schwersten. Der hat keinen amerikanischen

Namen. Einen deutschen hat der. Ihr Vater hat ihm den gegeben. So klein,

so knubbelig ist der Stein, hat er gesagt. Ihre Mutter hat gelacht: Nur

Fußball im Kopf. Dein Vater. Und Autos, hat sie gesagt.

Und heute ist sein Auto kaputtgegangen.

Aber ihr schönes Kleid ist nicht schmutzig geworden. Und Tante Jeanne

hat ihr geholfen. Sie hat sie ganz fest an sich gedrückt. Und als

ihr Vater hat schimpfen wollen, da hat Tante Jeanne ganz laut gesagt: Sag

nichts. Sag jetzt nichts. Da ist ihr Vater aber erschrocken. Und hat sich

hingekniet vor sie und hat sie gestreichelt. Mein Mädchen, mein Mädchen,

hat er gesagt. Da waren die Autos aber schon zusammengestoßen. Ein

rotes in ihr weißes. Und ihr weißes ist an der Seite ganz rot

gewesen. Und ihr Vater hat mit dem anderen Mann geschimpft. Lern erst einmal

fahren, hat er gesagt. Und: du Null. Aber da ist schon ihre Mutter gekommen

und hat sie mitgenommen. Weg von der Straße, hat sie gesagt. Und:

Gott sei Dank! Und dann hat sie geweint, als Tante Jeanne ihr erzählt

hat, wie die Autos zusammengestoßen sind. Die Verrückten, hat

Tante Jeanne zu ihrer Mutter gesagt. Das war Glück. Und ein guter

Schutzengel, hat ihre Mutter gesagt. Dann hat Tante Jeanne sie wieder an

sich gedrückt. Und gestreichelt. Aber da war Charly Brown schon nicht

mehr da. Da wollte sie ihn suchen |

gehen, aber ihre Mutter hat sie nicht

auf die Straße gelassen. Und Tante Jeanne hat gesagt: den findest

du bestimmt wieder. Bestimmt. Nach der Messe muß sie ihn finden.

So einen guten Hüpfstein hat sie noch nie gehabt. Ihren Charly Brown.

Und in die Stille zwischen den einzelnen

Fürbitten, die alle jetzt im Wechsel mit dem Priester beten, sagt

Jacqueline leise für sich: Lieber Gott, gib mir meinen Charly Brown

wieder! Und laut mit den anderen:

- Christus, erhöre uns!

Daß nichts ohne Geld geht! Ob Robert

genug Kleingeld eingesteckt hat? Sie kann sich nicht um alles kümmern.

Der Ministrant mit dem Geldkörbchen.

Für jeden zu sehen, wieviel schon

darin liegt. Wieviel der Nachbar hineintut, auch. Zuerst kassiert der Ministrant

die andere Seite ab. Von hinten nach vorn, hat Leonie mit einem Seitenblick

festgestellt. Sie stößt Robert an. Der schaut erschreckt. Leonie

macht schnell mit Daumen und Zeigefinger, als zähle sie Geld. Robert

nickt. So schnell begreift er sonst nicht, denkt Leonie. Oft muß

sie ihm etwas mehrmals sagen, erklären. Robert mußt du mit dem

Zaunpfahl winken, hat Thérèse ihr gesagt. Recht hat sie.

Thérèse kennt sich aus. An Thérèse muß

sie sich halten. Thérèse weiß alles. Aus der Familie.

Vom Dorf. Von |

früher. Was heute los ist. Die lebendige

Dorfzeitung, hat Marie einmal gesagt. Und dabei ein Gesicht gemacht! Die

eigene Tochter. Marie ist neidisch. Bestimmt. Daß Thérèse

so gut Bescheid weiß. Sie sitzt oft mit Thérèse zusammen.

Auch wenn Marie das nicht gerne sieht, hat ihr Robert gesagt. Da macht

sie aber, was sie will. Thérèse hat ihr damals geholfen,

sich einzuleben. Das war anfangs nicht leicht. Immer umdenken. Umrechnen.

Daß sich alles ums Geld dreht! Immer

rechnen, rechnen. Auch da hilft Thérèse ihr ab und zu aus.

Marie noch nie. Streckt ihr was vor. Und hat es noch nie zurückverlangt.

Wenn sie ihr das Geliehene zurückgeben wollte, hat Thérèse

meist gelacht und gesagt: behalt es nur. Ihr braucht es nötiger. Recht

hat sie. Zwei Kinder, der Mann. Und soviel bringt das Bauern nicht ein.

Das Geldkörbchen.

Fast nur Papiergeld darin. Zur Hochzeit

läßt sich keiner lumpen. Läßt jeder was springen.

Sie nicht. Auch wenn die Orgel noch so schön spielt. Sie will das

Körbchen Thérèse weiterreichen, da greift Pierre danach.

Ich auch: flüstert er. Robert gibt Pierre, dann Paul, denn was Pierre

hat, muß auch Paul haben, ein Geldstück zum Opfern. Von mir

nichts, denkt Leonie, auch wenn der Pastor die Hände noch so weit

auseinanderbreitet, als sie das Körbchen Thérèse gibt. |

Wenn, ja, wenn - dann würde sie auch

leichten Herzens einen Schein hineintun. Aber dann würde sie jetzt

nicht hier stehen. In ihrem alten Mantel. Der sieht doch noch ganz passabel

aus, hat Robert gesagt, als sie, zum wievielten Mal, ihm hat beibringen

wollen, daß sie einen neuen Mantel braucht.

Wenn, ja, wenn - dann hätte sie jede

Menge Mäntel im Schrank. Und rechnen, rechnen müßte sie

auch nicht mit jedem Pfennig, jedem Franc. Wie oft schon hat sie den Abend

damals zurückgewünscht, ihn anders ausgehen lassen, als er ausgegangen

ist.

Weshalb hat Robert sie auch zum Tanz aufgefordert?

Überhaupt, was hatte er in ihrem Dorf zu suchen? Nie vorher war er

dort gewesen. Nicht einmal den Namen ihres Dorfes hatte er vorher gekannt,

hat er ihr später gestanden. Zufall, durch Zufall. Wie oft schon hat

sie in Gedanken diesen Zufall ganz anders spielen lassen: sie die Frau

des anderen, das war schon fast fest, der ihr damals den Hof gemacht hat.

Eine gute Partie: Land, Maschinen und Häuser. Geld. Und ihren Eltern

wäre es recht gewesen. Sehr sogar. Besser kannst du es nicht mehr

treffen, hat ihre Mutter gesagt. Und der Vater hat zustimmend genickt.

Eine Zukunft. Von allen beneidet.

Großbäuerin. Unternehmerin.

Und dann dieser Tanz. |

Zugegeben, der andere hat keine Manieren.

Wie er auf ihrer Hochzeit mit Brot und Salz hereinkam, stolperte, lang

hinschlug, das Brot schoß über den Boden, das Salz ausgeschüttet,

und er zu fluchen, zu schimpfen anfing, als die anderen Hochzeitsgäste

darüber lachten. Er ist nicht fein. Aber ein Millionär.

Wenn, wenn, wenn ...

Aber Robert hat damals mit ihr getanzt.

Mit seinem Charme. Während der andere eine Schlägerei hat anzetteln

wollen. Deswegen. Und sie ist mit Robert gegangen. Sie haben geheiratet.

So schwer hatte sie es sich nicht vorgestellt. Blind, verliebt, du bist

blind, hat ihre Mutter geschimpft. Das ist ein anderes Land. Aber sie hat

darüber nur gelacht. Das gerade hat sie gereizt. Sie rechnet es ihren

Eltern hoch an, daß sie, wenn sie sie besucht, nicht darauf zu sprechen

kommen. Nur einmal, als sie ihrer Mutter vom knappen Geld erzählt

hat, vom ewigen Rechnen, hat sie gesagt: das hättest du dir früher

überlegen müssen. Aber von anderen erfährt sie, was ihr

alles entgangen ist: Schon wieder in Amerika. Und seine Frau ist immer

dabei. Und die Kinder im sündteuren Internat. Und ein Landhaus baut

er sich. Und schon das dritte Auto in diesem Jahr.

Und und und.

Pierre und Paul sind gut geraten, gesund.

Und Robert ist nicht schwierig. Sie kommt gut mit ihm zurecht. Wie Thérèse

mit Grand-pierre, Marie mit |

Jacques. Die Männer im Haus haben

wenig zu sagen. Weiberherrschaft, hat Robert einmal vor sich hingeknurrt.

Laut hätte er sich das nicht getraut. Jeanne geht weg. Eine weniger.

Aber drei Frauen im Haus sind immer noch zwei zuviel. Auf dem anderen Hof

wäre sie die einzige gewesen.

Großbäuerin. Unternehmerin.

Und nicht in ihrem alten Mantel.

Schluß jetzt. Schluß.

Es ist, wie es ist. Ruhe.

Die Wandlung. Der Priester spricht:

- Denn an dem Abend, als er ausgeliefert

wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot

und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach:

NEHMET UND ESSET ALLE DAVON: DAS IST MEIN

LEIB,

DER FÜR EUCH HINGEGEBEN WIRD.

Der Priester zeigt der Gemeinde die konsekrierte

Hostie, dann legt er sie auf die Hostienschale und macht eine Kniebeuge.

- Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn

seinen Jüngern und sprach:

NEHMET UND TRINKET ALLE DARAUS: DAS IST

DER KELCH DES NEUEN UND EWIGEN BUNDES, MEIN BLUT, DAS FÜR EUCH UND

FÜR ALLE VERGOSSEN WIRD ZUR VERGEBUNG DER SUNDEN. TUT DIES ZU MEINEM

GEDÄCHTNIS. |

Und das Geheimnis?

Wo ist das Geheimnis?

Fragt Erich sich.

Unvorstellbar: die krähende Stimme

des Herrn Konviktsdirektors bei diesen Worten. Selbst durch ihn bekam diese

Stelle der Messe Würde, wenn er, Beschwörung, die Worte der Wandlung

flüsterte. Und, ob sie nun über die Hefte gebeugt, Vokabeln lernten,

oder, wieder in Schlaf gefallen, die Träume fortsetzten, oder wirklich

die Messe mitfeierten, irgend etwas geschah, ließ sie aufhören,

aufhorchen.

Oft hatte er dann an seine Großmutter

denken müssen, wenn sie, nach einer unerwarteten plötzlichen

Stille bedächtig sagte: da ist ein Engel durchs Zimmer gegangen. Und

als Kind hatte er sich das immer wieder vor Augen geführt, wenn ihn,

alleingelassen, die Stille zu erdrücken drohte: da ist ein Engel im

Zimmer. Und das hatte ihn dann getröstet für kurze Zeit. So übermächtig

war dieser Teil der Messe gewesen, daß das erste Mal alle vor Verwirrung

entsetzt waren: mitten in die Stille hinein ein Furz. Wer, war das Frühstücksgespräch.

Durch das Unvorhergesehene des Vorgangs war niemand fest auszumachen gewesen.

Nach der nächsten Morgenmesse war es heraus. Einer aus den vorderen

Bänken, wo die Kleinen knieten. Unscheinbar, die dickglasige Brille

in einem Schafsgesicht, drehte er sich nach dem Furz in |

der heiligen Stille nach hinten, um die

Wirkung abzusehen, ein Verbeugen nach dem Applaus, wer weiß. Die

Spannung hielt eine Woche. Und regelmäßig erfüllte der

Kleine ihre Erwartung. Bis einer der älteren, der die Messe immer

andächtig mitfeierte und dem das zu weit ging, den Kleinen nach der

Wandlung am Ohr aus der Bankreihe zog.

Dann war es wieder wie vorher. Obwohl

es nicht mehr wie vorher war. Für ihn. Als sei da ein Knick, etwas

gesprungen, ein Riß, dachte er sich lange Zeit diesen Furz in jede

Stille. Geholfen hat es ihm auch.

Ein Alptraum, der ihm lange Zeit vor dem

Einschlafen Angst gemacht hatte, war wie verflogen Er hatte geträumt,

er knie in der Konviktskapelle Allein. Mitten in der Nacht. Und plötzlich:

an jeder Säule, in jeder Nische, auf jedem Podest die schrecklichsten

Folterszenen. Blendungen. Geköpfte. Abgeschnittene Brüste. Ausgerissen

die Fingernägel. Die Zunge herausgeschnitten. Gevierteilte. Der an

der Geißelsäule. Von Pfeilen Durchbohrte. Aufgehängte,

die geschwollene Zunge zwischen den Zähnen. Gerädert. Erschlagene.

Auf dem Scheiterhaufen. Im Streckbett. Im siedenden Öl. Mit Stangen

Ersäufte. Und vor und über allem der Gekreuzigte. Mit ausgefransten,

geschwollenen Wundmalen, die Dornenkrone tief in die Stirn.

Und im zitternden Kerzenlicht fing das

alles an zu |

leben, zu sterben. Zuerst mit leisem,

aber durchdringendem Stöhnen. Dann lauter. Aufschreie. Dann das anhaltende

Schreien der Gefolterten aus allen Ecken. Daß er wegwollte, laufen,

aber angewurzelt.

Nichts ging.

Nicht einmal beten -

Wie der Herr uns zu beten gelehrt hat:

Vater unser im Himmel.

Geheiligt werde dein Name.

Dein Reich komme.

Dein Wille geschehe.

Wie im Himmel so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld,

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,

sondern erlöse uns von dem Bösen.

Unser Vater.

Vielleicht deshalb, daß er dieses

Gebet so mag, noch immer kann. Obwohl, ihr Vater, wenn er ihn gegen die

Mutter hält: er hatte nie eine Chance. Vielleicht deshalb. Sagt sich

Georges Fontaine.

Obwohl, es ist noch nicht lange her, daß

er das als feig empfunden hat. Schwächling. Öfter mal mit der

Faust auf den Tisch. Ein lautes Wort. Gezeigt, wer der Herr ist im Haus.

Aber nie. Immer in Arbeit. Unauffällig. Immer Ohr, wenn die Mutter

Geschichten aus dem Dorf vortrug. Nur manch |

mal sein mißbilligendes Brummen,

wenn sie es mit der Bosheit zu weit trieb. Und die Mutter kann das. Vor

ihr ist niemand sicher und nichts. In allem fast Vaters Gegenteil. Vielleicht

deshalb, daß sie so gut zusammenpassen. Und Georges Fontaine betrachtet

die beiden Alten eine Bankreihe vor ihm.

Pierre und Thérèse, sagt

er tonlos und hinter geschlossenen Lippen. Ob ihr Vater je einen bösen

Gedanken gehabt hat? Komisch. Der Vater hieß er nie, wenn sie über

ihn sprachen, immer unser Vater. Unser Vater ist im Stall. Unser Vater

ist aufs Feld. Sogar die Mutter. Nie: mein Mann. Oder: Pierre. Auch für

sie nur: unser Vater. Und als Marie einmal die Mutter schnippisch unterbrochen

hatte: er ist nicht dein Vater, unser Vater, hatte Thérèse

nur gelacht und: du ganz Schlaue! gesagt. Ihr Vater war immer für

alle dagewesen.

Hatte ihnen allen gehört.

Daß er einen Narren gefressen hat

an seinem Urenkel Pierre, so, daß ihn alle nur noch Grand-pierre

nennen, verständlich. Einmal jemanden nur für sich.

Damals: wo ist unser Vater? Was macht

unser Vater? Wann kommt unser Vater? Wenn er weg war, fiel er auf. Anders

als die Mutter. Laut die Stimme. Und ihr Lachen. Das ist heute noch so.

Wo Thérèse ist, hört man. Wie Marie. Wie die Mutter,

so die Tochter, sagten oft die Leute. Was Thérèse gern hörte,

aber nicht Marie. Marie, die |

wollte anders sein. Aber, bis in die Bewegung

oft, den Tonfall, wie sie lacht, ist Marie Thérèse. Herr

im Haus die Frauen. Weiber. Gezänk. Hatte er das gehaßt. Gehaßt

auch an seiner ersten Frau, wenn sie laut wurde. Wenn sie ihn mit ihrer

Stimme schon in die Enge getrieben hatte. Kleingemacht. Hilflos. Daß

er nur noch mit Zuschlagen antworten konnte. Undenkbar, daß Grand-pierre

je. Sein Protest ist, zu schweigen, gewesen. Wenn ihm auch, sichtbar, der

Schweiß ausbrach. Wenn er zu zittern anfing und schnell in den Hof

hinausging. Aus dem Weg. Nein, so war er nicht geworden. Nicht Georges

wie Pierre. Auch wenn ihm nach dem Schlagen zum Erbrechen gewesen war,

er hatte geschlagen. Auch wenn Claudine das nur das erste Mal so beeindruckt

hatte, daß sie zu schreien vergaß. Ihn auch nicht mit was sie

gerade greifen konnte, bewarf. Wie sie es später tat. Als ihre Streitereien

fast täglich waren. Warum Claudine? Wo er doch Frauen hätte haben

können, wie. Vielleicht deshalb. Weil sie nicht vor ihm in die Knie

ging. Ihren Kopf hatte. Ihn durchzusetzen verstand. Oft mit unfairen Mitteln.

Wenn sie seine seltene Offenheit schäbig ausspielte. Schwächen,

die er ihr mitgeteilt, ausnutzte. Erschlagen hätte er sie oft mögen,

wenn sie Ergebnisse ihrer Streitereien in Punkten angab. Ihre Siege.

Arme Yvonne, daß sie viel von dieser

Wut hat ertragen müssen. Yvonne verdankt er, daß die Verachtung |

| die er nach seinem Bruch mit Claudine,

nachdem sie geschieden waren, für alle Frauen hatte, allmählich

vergangen ist. An Grand-pierre erinnert ihn ihre Art, immer um ihn zu sein.

Leise. Unaufdringlich. Da. Yvonne. Ist er erschrocken, daß doch noch

so viel Haß in ihm war, als sein Sohn seine Freundin mitbrachte!

Das sei Madeleine, mit der werde er sich verloben. Nicht lange, und er

hatte Madeleines Schmierenvorstellung durchschaut. Boutique und große

Welt. Offensichtlich den reichen Kundinnen der Boutique, in der sie arbeitet,

nachempfunden. Gauthiers Augen, wenn sie eine ihrer gespreizten Bewegungen

machte. Jedes Wort von ihr ihm wie eine Offenbarung. Er hatte das nicht

mehr ertragen können und sich entschuldigt, er habe zu tun. Mitansehen

zu müssen, wie sein Sohn in dieser Falle saß. Glücklich

zu sein scheint darin. Denn nicht nur verlobt, verheiratet sind die beiden

inzwischen. Nichts hatte er dagegen tun können. Aber, das hat ihn

gefreut, heute hat Gauthier es ihr gezeigt. Gut, zu schnell, zu unvorsichtig

ist er gefahren. Das Wettrennen ist überflüssig gewesen. Gefährlich

sogar. Aber wie Gauthier Madeleine, die ihn vom Rücksitz her mit schrillen

Zwischenrufen hat dirigieren wollen, mit nur zwei Worten den Schnabel gestopft

hat, hat ihn von seiner Angst befreit, Gauthier, ähnlich Grand-pierre,

habe nie eine Chance. |

Agnus dei, qui tollis peccata mundi:

miserere nobis.

Agnus dei, qui tollis peccata mundi:

miserere nobis.

Agnus dei, qui tollis peccata mundi:

dona nobis pacem.

Jetzt ist sie seine Frau. Auch vor Gott:

Jeanne Beaumont-Hautz. Die Hochzeitsreise! Maria hat ihr geholfen. Dank

dir, heilige Maria! Wie sie sich freut. Die Großstadt. Andere Menschen.

Erich schreibt vielleicht von dort einen Bericht für die Zeitung.

Wenn er Lust hat, hat er gesagt. Die wird sie ihm machen. Daß er

dort schreibt. Das ist ihr Plan. Weg von hier. Kämpfen kann sie. Wenn

nötig, mit Feuer und Schwert wie ihre Namenspatronin. Auch als Erichs

Frau wird sie nicht ihre Träume verlieren, wie Isabelle meint. Im

Gegenteil. Er wird ihr helfen, sich dort zurechtzufinden. Arbeit. Sie hat

die Kraft. Die spürt sie.

Du starker Turm Davids,

du elfenbeinerner Turm,

du goldenes Haus.

Und der Ring fesselt sie nicht, wie Isabelle

meint. Das ist ihr Schlagring. Sie schlägt, sie schlagen sich durch.

Das weiß sie. Nur weg von hier. Isabelle, das versteht sie, ist traurig.

Sie auch, Isabelle nicht mehr täglich sehen, mit ihr sprechen zu können.

Aber die Freude ist stärker. Er wird dort schreiben. Sie arbeitet

in ihrem Beruf. In der nahen Kleinstadt |

kann sie nicht viel mehr erreichen: ihre

Dekorationen in der Zeitung abgebildet, sie vom Chef persönlich gelobt,

was ist das schon. Wenn die anderen nichts oder kaum etwas können,

braucht einer nicht viel, der beste zu sein. Was sie braucht: Wettstreit.

Reibeflächen. Neue Ideen. Verrückt sein zu können, wie es

nur geht. Und das hat ihr Erich gesagt: die vielen Geschäfte, Schaufenster,

die riesigen Ausstellungsflächen, da könnte sie zeigen, was sie

im Kopf hat. Ihre Einfälle nicht mehr nur kopfschüttelnd belächelt

zu sehen wie hier von diesen Nieten, denkt sie. Und das mußte ihr

Erich versprechen: kaum sind sie angekommen, geht er mit ihr. Beziehungen

hätte er, hat er gesagt. Und sie hat die Hefte mit ihren Ideen, mit

ihren Skizzen schon eingepackt. Jahre hat sie daran gearbeitet. Jeden Einfall

notiert und aufgezeichnet. Da ist einiges drin. Sie wird kämpfen.

Jeanne Beaumont-Hautz. Und Erich hilft ihr, ihr Mann.

Herr, ich bin nicht würdig,

daß du eingehst unter mein Dach,

aber sprich nur ein Wort,

so wird meine Seele gesund.

Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes

geladen sind.

Fügt der Priester hinzu.

Ein Wort. Herrgott. Nur ein Wort. Bittet

Yvonne. Aber, ist sie krank? Nur weil sie liebt? Ihn immer noch mehr liebt

als sich selbst? Daß er schon einmal |

verheiratet war, was zählt das. Wenn,

dann doch nur die Liebe. Wie sie gelitten hat. Immer noch leidet. Jedes

mal der Stich, wenn sie die anderen zum Tisch des Herrn gehen sieht. Und

sie nicht. Nur, weil Georges geschieden ist. Und sie ihn geheiratet hat.

Gott verzeih ihr, daß sie Georges Frau früher zur Hölle

gewünscht hat. Ihr alle Schuld gegeben. Daß sie ausgestoßen

ist. Ausgeschlossen von den heiligen Sakramenten. Da hat sie Claudine noch

nicht persönlich gekannt. Nur aus den Gesprächen mit Georges.

Alles hat sie wissen wollen von ihr, von seiner ersten Ehe. Aber Claudine,

die unvermitteIt eines Tages ihr gegenüberstand, war nicht die aus

den Gesprächen gewesen. Die hatte, so Georges, ihn immer gepeinigt,

gedemütigt.

Die Überlegene. Und immer nur an

sich gedacht. Ihr Leben leben. Ihn mit dem Kind allein gelassen. Nach Afrika.

Jahre nichts von sich hören lassen. Kaltherzig. Wie kann eine Frau

so sein, eine Mutter, hat sie damals gedacht. Und sie, Gott möge ihr

das vergeben, verflucht.

Und dann stand sie vor ihr. Zurück

aus Afrika, für eine kurze Zeit, hatte sie ihren Sohn sehen wollen.

Aber Georges, dem sie geschrieben, den sie immer wieder angerufen hatte,

hatte abgelehnt, sagte sie ihr. Da war sie gekommen. Und sie hat sie hereingebeten.

Ihr Kaffee angeboten. Gauthier ist noch in der Schule gewesen. Und sie

hat sich mit ihr unterhalten. |

Zögernd anfangs und unsicher. Sie

beide. Aber dann fiel es leicht. Ging es schnell. Und wie aufgeregt Claudine

gewesen ist, als Gauthier nachhaus kommen sollte. Und dann hat sie die

beiden alleingelassen. Und beim Weggehen haben sie beide geweint. Sie und

Claudine. Jede aus einem anderen Grund wahrscheinlich. Aber ab da hat sie

die Schuld nicht mehr Claudine allein geben können. Sie hat Georges

sogarwidersprochen, als er ihr damals vorwarf, sie hätte das niemals

zulassen dürfen. Claudine und Gauthier. Strafe muß sein. Rache

hätte er auch sagen können, hat sie ihm darauf gesagt. Und Georges

ist sprachlos gewesen. Wie sie ihn vorher noch nie erlebt hat.

Wielange ist das schon her. Vorbei.

Überwunden hat sie aber immer noch

nicht, wird sie auch nie, daß sie nicht zur Kommunion gehen darf.

Der Schock, als der Pastor sie damals an der Kommunionbank bewußt

übergangen hat. Tagesgespräch im Ort. Und sie sich nicht mehr

getraut hat. Weder in ihrer Gemeinde noch irgendwo anders. Übergangen.

Herrgott, warum.

Gehadert hat sie mit ihm in ihren Gebeten.

Ein Wort nur.

Ein Wort.

Der Priester steht am Altar:

- Lasset uns beten.

Er breitet die Hände aus:

- Barmherziger Gott, du hast uns alle

mit dem Brot |

vom Himmel gestärkt. Erfülle

uns mit dem Geist

deiner Liebe, damit wir ein Herz und eine

Seele

werden. Darum bitten wir dich durch Christus

unsern Herrn.

Alle:

- Amen.

Der Priester, zur Gemeinde gewandt:

- Der Herr sei mit euch.

Alle:

- Und mit deinem Geiste.

Der Priester:

- Es segne euch der allmächtige Gott,

der Vater und der Sohn und der heilige

Geist.

Alle:

- Amen.

Mit gefalteten Händen spricht der

Priester:

- Gehet hin in Frieden. |

|